あっという間に12月…?!?!1年はほんとに早いですね。今年は猛暑の影響か、冬が寒くなるとか言われているので、雪が例年より多くふったらどうしよう…。と思いながらスタットレスタイヤにいつ取り替えようか悩む今日この頃。インフルエンザにも気をつけたいですね。

先月は腎臓病の食事療法についてのポイントを紹介しました。今月は実践編(笑)??どういった工夫で食事療法をすすめていくかについて紹介したいと思います。

腎臓病の食事療法の4つのポイント①塩分制限②たんぱく質の制限③エネルギーを十分にとる④カリウム・リンの取りすぎに注意する を紹介しました。先月の補足として浮腫や腹水がみられる場合は水分制限もあります。

① 塩分制限については腎臓病でなくても健康のためには塩分の摂取量を抑えたほうがいいというのは一般的なことです。減塩のために、今から実践してみては…。

* 減塩のポイント*

★ 香味野菜(しょうが・ねぎ等)や香辛料(こしょう・カレー粉等)を使って味にメリハリをつける

★ しょうゆやソースを使わず、酸味(レモン・酢・ゆず・すだち・とまと等)を利用する。

★ だしを多くとってだしのうまみを利用する。(昆布・かつお・煮干・干ししいたけ)

★ 新鮮な食材を利用する。鮮度の落ちた食材を使うと、どうしても濃い味付けになってしまいがちです!!

★ 加工食品(練り製品・ハム・ソーセージなど)は塩分量が高いので要注意!!

★ 麺類や煮物の汁は残す。

★ 汁物は一日一回を目安に考える

★ しょうゆ・ソースをかけないよう心がける。小皿にしょうゆ・ソースを入れて、つけて食べるようにする。

★ 漬物は1回分を決めて食べるようにする。

② たんぱく質の制限については、たんぱく質はたんぱく源になる食品(肉・魚・大豆製品・卵)以外にも、パンやご飯にも意外と多く含まれているので、厳しいたんぱく制限をしなければいけない場合は治療用特殊食品を利用してバラエティー豊かな献立にすることがポイントです。

③ エネルギーを十分にとることについては、たんぱく質の制限をしていると、気をつけていないとエネルギー不足に陥ってしまいます。せっかくのタンパク制限もエネルギー不足では意味がありません。治療用食品を用いてもいいですが、油や砂糖やジャムなどを上手く使用してエネルギー不足に陥らないようにしましょう。

④ カリウム・リンの取りすぎに注意する

リンについては、タンパク制限をきちんと行っていれば問題はありませんが、カップラーメン・ソーセージ・ハム・かまぼこ等の加工食品には塩分だけでなくリンも多く含まれているので控えるようにしましょう。

カリウムは野菜類や芋類・豆類・果物に多く含まれますが、野菜類のカリウムは水に溶けやすく、水にさらしておく・茹でてから使用するまたは、細かく切れば切るほどカリウムは本来野菜に含まれるカリウムに比べて1/3から2/3に減らすことができます。生の果物にはカリウムがたくさん含まれているので缶詰のものを汁を捨てて食べるほうがカリウムを抑えることが出来ます。

* カリウムを多く含む食品

バナナ・玉露・じゃがいも・さつまいも・かぼちゃ・栗・グレープフルーツ…などなど

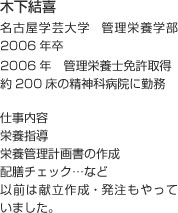

野菜たっぷり餃子

材料(1人分) 142kcal 塩分 0.5g

豚挽き肉 10g

塩・コショウ 少々

白菜 20g

ねぎ 4g

しょうが 2g

干ししいたけ 1g

酒 小さじ1/2

* しょうゆ 小さじ1/8

ごま油 小さじ1/2

しいたけの汁 小さじ1/2

餃子の皮 3枚

油 小さじ1

☆片栗粉 小さじ1/4

水 大さじ2

<作り方>

① 干ししいたけは水で戻してみじん切りにし、戻し汁は捨てずにとっておく。

② 白菜・ねぎ・しょうがはみじん切りにしておく。

③ 豚挽き肉に塩・コショウを入れよくねってから、②を一緒に入れて混ぜ、*の調味料も入れよく混ぜる。

④ 餃子の皮の真ん中に③をのせ、皮の周りをぬれた指でなぞり餃子を包む。

⑤ ④で出来上がった餃子は、油を入れ、熱したフライパンにひだを上にして置き、焼き色を付ける。

⑥ よくといた☆をフライパンに入れ、ふたをして5分ほど蒸し焼きにして出来上がり。

★ 餃子3個が一人分です。

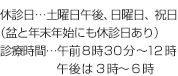

ぶりの香味焼き

材料(1人分) 194kcal 塩分 0.5g

ぶり 1切れ

しょうが 2.5g

ねぎ 4g

しょうゆ 小さじ1/2

酒 小さじ1/2

みりん 小さじ1/2

<作り方>

① しょうがはすりおろし、汁を搾り出す。ねぎは小口切りにする。

② しょうが汁と調味料とねぎを合わせ、ぶりに10分ほど漬け込んでおく。

③ ②を焼いたら出来上がり。